80 Jahre Aufstand der Frauen in der Rosenstraße: Tirschenreuther Kinderärztin überlebt den Krieg als „halb-arisches Kind“

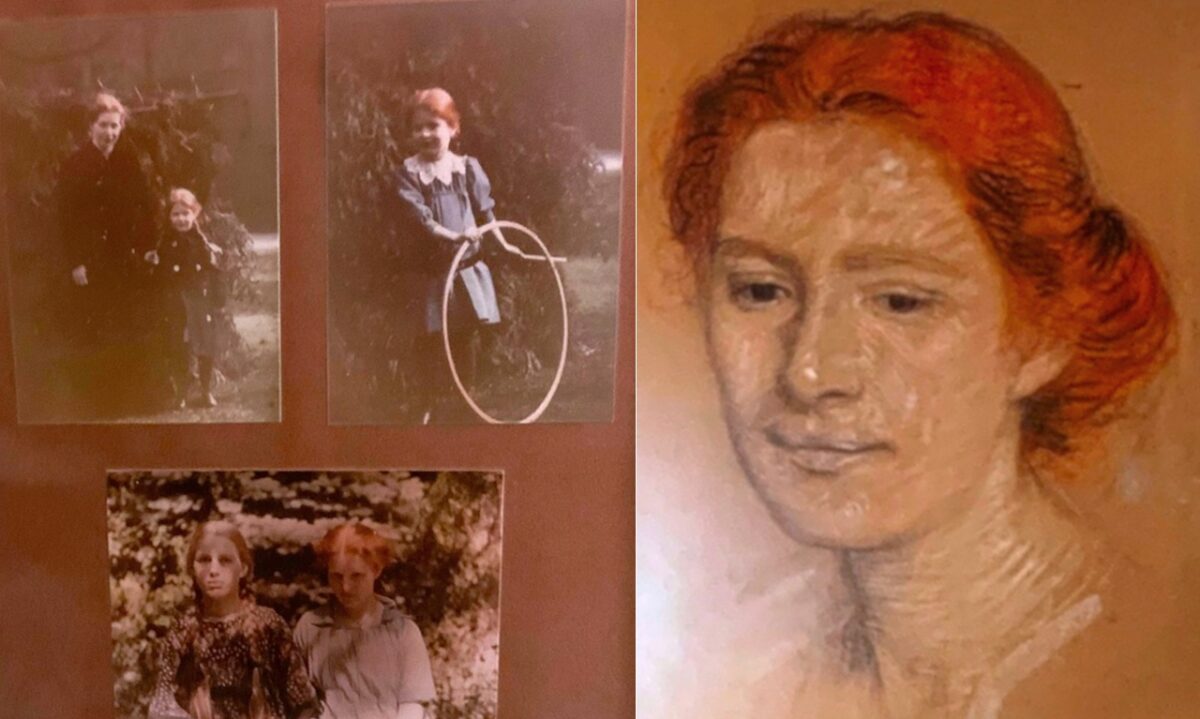

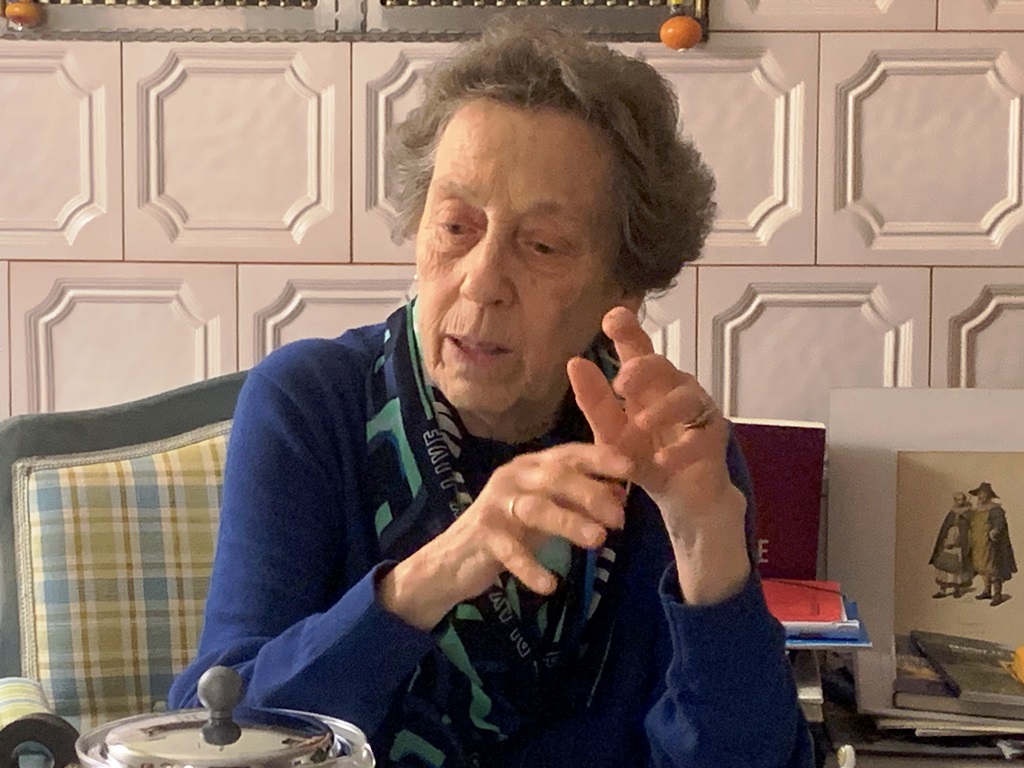

Tirschenreuth. Wenn Dorothea Woiczechowski-Fried von ihrer jüdischen Mutter erzählt, hat die 83-Jährige Tränen in den Augen. Um die Familie zu schützen, hatte diese sich wahrscheinlich selbst der Gestapo ausgeliefert. Der Mut der nicht-jüdischen Ehepartner rettete auch ihr das Leben.

Bei der Gedenkveranstaltung zu „80 Jahre Aufstand der Frauen in der Rosenstraße“ am 6. März in Berlin will die frühere Tirschenreuther Kinderärztin auch ihre Geschichte erzählen. An den Tag, an dem ihre Mutter Eleonore Woiczechowski, geborene Juliusberg, verschwand, hat Dorothea Woiczechowski-Fried keine Erinnerung. „Ich war drei Jahre alt und kann mich überhaupt nicht erinnern.“

Zeitlebens haben ihre Eltern dieses schwarze Loch in ihrer Biographie niemals erwähnt. „Wir haben sie auch nicht gefragt“, sagt die ehemalige Kinderärztin, „wir haben respektiert, dass sie von sich aus nichts gesagt haben.“ Eine gewisse Scheu hätte sie auch noch viel später daran gehindert.

Verhaftung jüdischer Ehepartner

„Was damals geschehen ist, habe ich sehr viel später rekonstruiert, als ich über die Inhaftierungen in der Rosenstraße gelesen habe.“ Als sie den Entlassschein ihrer Mutter findet, ergeben die bruchstückhaften Erinnerungen auf einmal Sinn. „Den habe habe ich heute noch, und da steht drin, dass meine Mutter – in der Folge des Protestes in der Rosenstraße – entlassen wurde.“

Am 27. Februar 1943 begannen SS und Gestapo in der sogenannten „Fabrikaktion“, die noch verbliebenen Berliner Juden zu verhaften. Unter den mehr als 8000 Verhafteten befanden sich zahlreiche Partner aus „deutschblütig“-jüdischen „Mischehen“, wie das in der rassistisch verblendeten Terminologie der Nazis genannt wurde. Diese etwa 2000 wurden aussortiert und in das Gebäude der ehemaligen Behörde für Wohlfahrtswesen und Jugendfürsorge der Jüdischen Gemeinde in Berlin-Mitte in der Rosenstraße 2–4 nahe Alexanderplatz gebracht.

Goebbels kritisiert den Zeitpunkt

Noch am selben Abend versammelten sich vor dem Gebäude Frauen und andere Angehörige der Inhaftierten, die immer wieder und unüberhörbar die Freilassung der Inhaftierten forderten. Die mehreren Hundert wechselnden Teilnehmer der für das Nazi-Terrorregime einmaligen Protestaktion ließen sich trotz Gewaltandrohung der Polizei nicht vertreiben. In einem Tagebucheintrag kritisierte Propagandaminister Joseph Goebbels den aus seiner Sicht falsch gewählten Zeitpunkt der Aktion: „Die Evakuierung der Juden aus Berlin hat doch zu manchen Misshelligkeiten geführt. Leider sind dabei auch die Juden und Jüdinnen aus privilegierten Ehen zuerst mit verhaftet worden, was zu großer Angst und Verwirrung geführt hat.“

Nach schweren Zerstörungen durch Bombenangriffe fordert er eine Verschiebung: „Es haben sich da leider etwas unliebsame Szenen vor einem jüdischen Altersheim abgespielt, wo die Bevölkerung sich in größerer Menge ansammelte und zum Teil sogar für die Juden Partei ergriff. Ich gebe dem SD Auftrag, die Judenevakuierung nicht ausgerechnet in einer so kritischen Zeit fortzusetzen. Wir wollen uns das lieber noch einige Wochen aufsparen; dann können wir es umso gründlicher durchführen.“

„Vater stand wie ein Bollwerk vor deiner Mutter“

Der Mut der Angehörigen berührt Dorothea noch heute: „Da ist etwas Unglaubliches, etwas ganz Unerhörtes passiert“, beschreibt sie die unwirklichen Szenen, die sich dort abgespielt hätten. „Die jeweiligen Partner haben gerufen: ,Gebt uns unsere Frauen, gebt uns unsere Männer wieder!’ Die Nazis waren irritiert, wollten womöglich aufgrund der schwierigen Lage keinen Aufstand riskieren, warteten ab.“ Die Proteste wurden lauter, es beteiligten sich auch andere Berliner. „Das war ungeheuer mutig – und nach zwei, drei Wochen haben sie alle Inhaftierten frei gelassen. Darunter meine Mutter. Und dann war sie wieder da.“

Einen Beleg dafür, dass sich ihr Vater an den Protesten beteiligte, hat Woiczechowski-Fried nicht. „Ich bin aber sicher, dass er dabei war“, sagt sie überzeugt. „Er war sehr mutig“, beschreibt sie den Mann, dessen Naturell sie geerbt habe. „Wir müssen jetzt heiraten“, hatte er zuvor der Mutter nahegelegt, um sie aus der Schusslinie zu nehmen. Ihre Tante, Dorotheas großes Vorbild, in deren Fußstapfen als Ärztin in Afrika sie später treten sollte, habe ihr gesagt: „Dein Vater ist wie ein Bollwerk vor deiner Mutter gestanden.“

Flucht nach Thüringen und Schlesien

Die Bombenangriffe auf Berlin wurden heftiger. „Meine Mutter ist dann mit meiner Schwester und mir zu Verwandten nach Jena gefahren – vor den Rassegesetzen Physiker bei den Zeiss-Werken und Uni-Professoren.“ Doch das Haus der Tante war schon völlig überfüllt. „Sie konnte uns nicht aufnehmen.“ Das vermeintliche Unglück sollte sich bald als lebensrettend erweisen. „Der Gauleiter Thüringens, Fritz Sauckel, einer der Schlimmsten in Deutschland, ließ alle ,jüdisch Versippten’, wie die Nazis das nannten, ins Lager deportieren.“

Fast sämtliche Verwandten aus Jena, unter anderem auch die Tante, die im Vernichtungslager Bełżec (in der heutigen Woiwodschaft Lublin) ermordet wurde, fielen dem mörderischen Rassenwahn zum Opfer. „Eine andere Tante kam nach Theresienstadt“, sagt Dorothea, „hat aber wenigestens überlebt.“ Zurück über Berlin in ein schlesisches Dorf in der Nähe Breslaus, wo ihre Familie herstammt, geht die Flucht der Mutter mit den beiden Mädchen weiter. „Neudorf war bekannt für seine Hitler-Gegner, der Bürgermeister hat nicht mal die Pässe angeschaut.“ Bei Schuster Tschöke sei heiß politisiert worden: „Alle wussten, dass wir Juden sind, sie haben uns nicht verraten.“

Odyssee über Hamburg nach Kempten

Später kommt auch der Vater aus Berlin nach. Im Nachbarort Tarnowitz kann er eine verwaiste Zahnarztpraxis übernehmen und die Dorfbewohner behandeln. Die Mutter arbeitete auf dem Feld. „Wir blieben dort bis 1945“, erzählt Dorothea, „bis die Russen Quartier machten und sich nachts Frauen holten.“ An eine brenzlige Situation kann sie sich noch erinnern: „Ich war 5, wir wurden aus den Betten geholt, rechts und links stand je ein Russe neben meiner Mutter, die sie am Handgelenk hielten – dann fiel meinem Vater ein, was Jude auf Russisch heißt – ,Eеврей’.“ Die Soldaten zögerten. „Vater war ganz verzweifelt, schließlich hat der eine gesagt, der Kamerad soll sie gehen lassen.“

Nach den Russen kamen die aus den östlichen Landesteilen vertriebenen Polen, die hier sesshaft wurden. „Der neue polnische Bürgermeister wollte unbedingt, dass wir bleiben“, sagt Woiczechowski-Fried, „sie brauchten einen Arzt, aber mein Vater wollte nicht.“ Die Familie fährt wie viele Flüchtlinge damals in Zügen Richtung Westen, von Lager zu Lager. „Wir waren mindestens drei Wochen quer durch das zerschossene Deutschland unterwegs bis fast nach Hamburg – aber keiner wollte uns.“ Weiter geht die Odyssee in umgekehrter Richtung nach Süden. „Wieder von einem Lager ins nächste, bis wir im Allgäu landeten – in Kempten, kurz vor der Landesgrenze, musste man uns schließlich aufnehmen.“

Antisemitismus und kein Ende

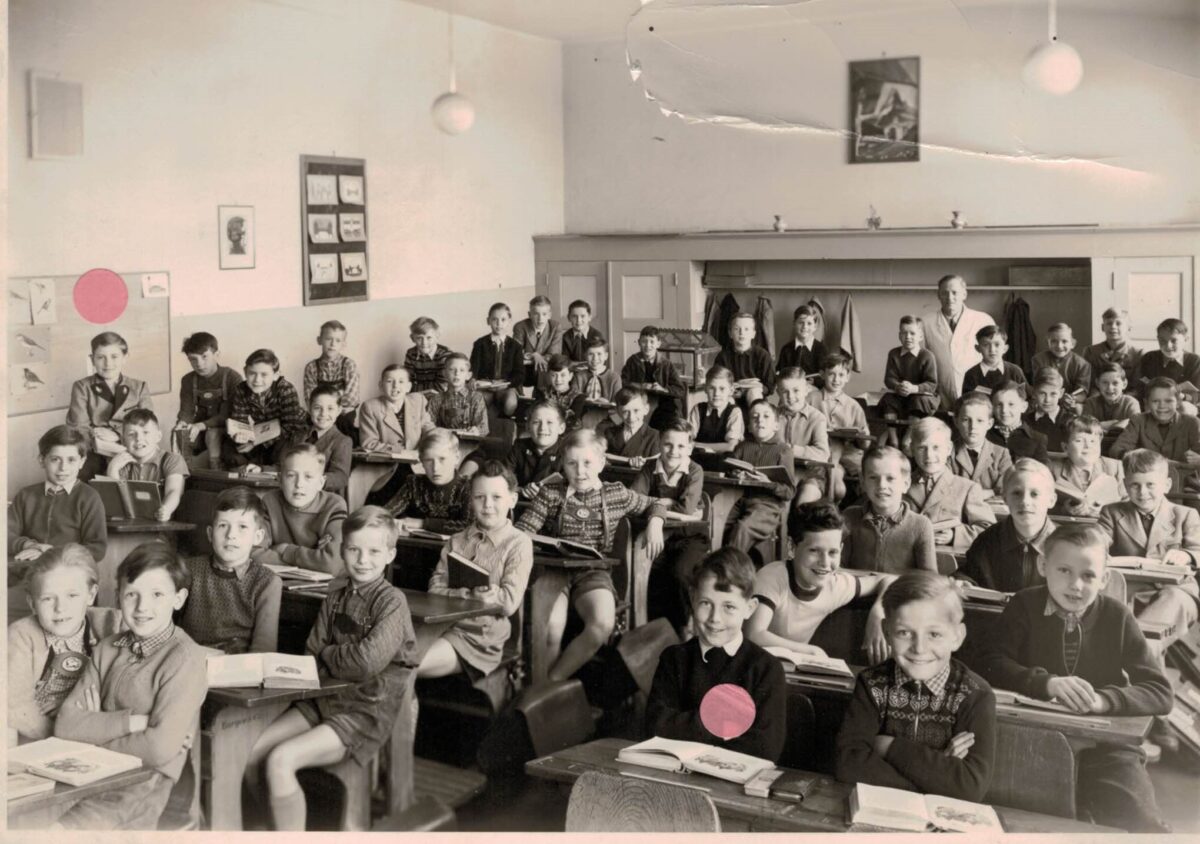

Der Krieg und die NS-Terrorherrschaft waren vorbei, nicht aber der tiefverwurzelte Antisemitismus. „Wir waren erst in einem Lager, bis wir zwei winzige Räume in Untermiete zugewiesen bekamen“, fährt sie fort. „Mein Vater musste um seine Kassenzulassung kämpfen, bis er ein drittes Mal von vorne beginnen konnte.“ Die Allgäuer aber mieden die Praxis. „Was, da gehst du hin, zu dem Zahnarzt? Weißt du nicht, dass seine Frau Jüdin ist?“ Die Schule ist für die kleine Dorothea ein Ort des Grauens.

„Ich war Linkshänderin, aber Fräulein Hirschle sagte meiner Mutter, ,das muss anders werden’, ich musste den Stift in die rechte Hand nehmen.“ Von einer Entnazifizierung der Lehrer keine Spur. „Einige verstellten sich, aber einer war ganz offen antisemitisch.“ In Latein und Griechisch ist die Gymnasiastin zu gut, um sie zu drangsalieren. „Er behauptete nur, es sei unwahrscheinlich, dass ich die Aufgaben gemacht hätte.“ Dafür tyrannisiert er das Mädchen im Deutschunterricht: „Nehmen Sie sie doch von der Schule“, habe er der Mutter gesagt, „die schafft das nicht.“

„Sag nichts von deiner Abstammung“

Die sogenannte Wiedergutmachung für das erlittene Unrecht muss die Mutter mit Hilfe eines Anwalts einklagen. „Wir standen vor dem Richter, als ob wir die Täter wären, als ob wir Verbrecher wären“, erinnert sie sich an die erneute Demütigung. Wenn sie gewusst hätte, dass Juden auch nach dem Ende der Nazi-Tyrannei noch derart drangsaliert würden, wäre sie nicht in Deutschland geblieben, habe sie ihr einmal verraten. „Meine Mutter hat schrecklich darunter gelitten, und ich denke, dass sie auch deshalb sehr früh gestorben ist.“ Dorothea studiert gerade Medizin, als sie ihre Mutter – sie ist da gerade einmal 60 Jahre alt – endgültig verliert.

„Meine Mama war Grundschullehrerin und hat dann noch Biologie, Germanistik und Geschichte studiert“, sagt sie mit stockender Stimme. „Das erste Staatsexamen hat sie mit einer 1 bestanden, sie war so eine kluge und dabei bescheidene, sanfte Frau – für das zweite Staatsexamen haben die Nazis sie nicht zugelassen.“ Als Dorothea als Kinderärztin nach Tirschenreuth geht, rät der Vater: „Sag nichts von deiner Abstammung, halt den Mund.“ Diese Angst sei tief in ihm verwurzelt gewesen. „Lange auch in mir – bis ich mir eines Tages gesagt habe, ,das kann es doch nicht sein’.“

Zusammen mit ihrem späteren Mann, Alexander Fried, dem im Dezember verstorbenen Überlebenden dreier Konzentrationslager, wurde Dorothea nicht müde, Zeugnis vom dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte abzulegen. Am Samstag, 25, Februar, wird sie 83 Jahre alt: Masel tov, Doro!

Gedenkveranstaltung „80 Jahre Aufstand der Frauen in der Rosenstraße“

Die Rosenstraße-Foundation erinnert an historische Akte von Zivilcourage und will dazu ermutigen, Zivilcourage zu zeigen – konkrete Taten, die sich gegen Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzungen richten und die Werte einer pluralistischen Gesellschaft verteidigen.

Am Montag, 6. März, 17 Uhr, in der St. Marienkirche (Karl-Liebknechtstraße 8 in Berlin) erinnern US-Botschafterin Dr. Army Gutmann und Eva Menasse in einer Gedenkveranstaltung an „80 Jahre Aufstand der Frauen in der Rosenstraße“.

„Celine Goldenhagen, Vorstand der Stiftung Rosenstraße, hat mich angeschrieben“, erzählt Dorothea Woiczechowski-Fried. „Sie hat vom Jüdischen Museum erfahren, dass meine Mutter inhaftiert war.“ Von ihr erfährt sie, dass Gregorij von Leitis, Präsident von „Elysium zwischen den Kontinenten“, und Michael Lahr, Programm-Direktor von Elysium, die Veranstaltung in Berlin organisieren. „Sie hat mir gesagt, die beiden fahren demnächst nach Franzensbad, und da habe ich angerufen und sie eingeladen, wenn sie schon in der Nähe sind.“ In Berlin möchte sie unbedingt einige Worte zum Gedenken an ihre Mutter sprechen.

Jobbörse

Jobbörse  Events

Events  Mediathek

Mediathek

Suche

Suche  Meine News

Meine News

* Diese Felder sind erforderlich.