Krankenhausreform: Dramatischer Appell der Chefärzte des Klinikums Amberg an den Freistaat

Krankenhausreform: Dramatischer Appell der Chefärzte des Klinikums Amberg an den Freistaat

Nicht nur außenpolitisch wächst der Druck zur schnellen Regierungsbildung. Erstmals wenden sich neben Krankenhausmanagern und Politikern auch alle Chefärzte einer großen Klinik samt Ärztlichem Direktor an die Landespolitik, um eine aktivere Beteiligung der Politik zur Umsetzung der bevorstehenden Krankenhausreform einzufordern.

Dr. med. Harald Hollnberger, Ärztlicher Direktor des Klinikums St. Marien Amberg, setzt auf die „starke Stimme Bayerns“, die Ministerpräsident Markus Söder nach der Wahl versprochen und der CSU-Fraktionsvorsitzende und ehemalige Gesundheitsminister Klaus Holetschek im Kontext der Krankenhausreform bekräftigt: „Wir müssen den Fokus zudem stärker auf die Themen legen, die die Menschen stark bewegen: Gesundheit und Pflege.“

Man brauche eine umfassende Reform mit einer „Zukunftskommission Pflege“ und eine Optimierung der Krankenhausplanung mit einem Sofortprogramm in Höhe von vier Milliarden Euro, das den einmaligen Inflationsausgleich darstellt.

Diese Themen muss die neue Bundesregierung schnell anpacken und Reformen auf den Weg bringen. Hier darf keine wertvolle Zeit verloren gehen.

Klaus Holetschek

Gesundheits-Modellregion Nordoberpfalz: Rupprecht plant den nächsten Coup

Mitterteich. Lösungsorientierte Politik auch in Krisenzeiten: MdB Albert Rupprecht holt Fachkompetenz bei Krankenhaus-Reformkritiker und Notfallmediziner Dr. Achim Nemsow ein. Und bereitet einen möglichen Konsens für eine Gesundheits-Modellregion Nordoberpfalz vor.

Spielräume in der Krankenhausplanung nutzen

Gerade die Gesundheitsversorgung und die Sicherung regionaler Strukturen sei ein zentrales Thema, das gerade der Bevölkerung sehr am Herzen liegt, heißt es in dem offenen Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten, den CSU-Fraktionschef, Gesundheitsministerin Judith Gerlach sowie die Landtagsabgeordneten Dr. Harald Schwartz (Amberg) und Bernhard Seidenath (Dachau).

„Obwohl die Länder die Planungshoheit für die Krankenhäuser haben, wurde jetzt auf Bundesebene ein Gesetz (KHVVG) verabschiedet, das erhebliche Auswirkungen auf die Krankenhausstruktur in den Ländern haben wird“, erklären die 22 Amberger Chefärzte und der Ärztliche Direktor.

Dies ist vor allem auch dem Umstand geschuldet, dass die Länder ihre bisherigen Spielräume in der Krankenhausplanung in den letzten Jahren und Jahrzehnten nur unzureichend und zu passiv genutzt haben.

Offener Brief der Chefärzte und des Klinik-Direktors

Staatsregierung soll Reform aktiv steuern

Anders als der Freistaat habe Nordrhein-Westfalen aktiv und steuernd auf die Krankenhausplanung eingewirkt, um effiziente Strukturen in der Gesundheitsversorgung zu erreichen und ineffiziente Parallelstrukturen abzubauen. „Diesem positiven Beispiel sollten wir auch in Bayern folgen.“ Inwieweit lässt sich aber die Struktur des bevölkerungsreichsten Bundeslandes mit dem ländlich geprägten Bayern vergleichen?

„NRW hat sicher mehr städtische Regionen“, sagt Hollnberger im Echo-Interview, „aber wir haben auch große Kliniken, die man entsprechend ausstatten muss.“ Das sei in einer konkurrierenden Krankenhauslandschaft schwierig. Man unterstütze den 7-Punkte-Plan des Freistaats. „Wenn jetzt aber Betten abgebaut werden sollen, muss vorher geklärt werden, wie man das am vernünftigsten umsetzt, um keine Parallelstrukturen zu schaffen.“ Hollnberger fordert die Staatsregierung auf, diesen Prozess „aktiv zu steuern und nicht nur zu moderieren“.

Interview: Verhindert Lauterbachs Revolution den Klinik-Kollaps?

Amberg/Weiden. Unnötige Operationen, abgewiesene Patienten, Personalmangel, Kliniken vor dem Kollaps: Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt eine Revolution bei der Finanzierung der Krankenhäuser an. Die Chefs des Klinikums St. Marien in Amberg meinen: „Das reicht nicht!“

Inflationsausgleich und Baukosten

Eindringlich appellieren die Klinikärzte an Bund und Land, „unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, um die ausstehenden lnflationsausgleiche zur Defizitbewältigung an den Kliniken bereitzustellen“. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe Mängel im Entwurf eingeräumt: „Man korrigiert den Fehler aber nicht.“ Zumindest für die systemrelevanten Kliniken sollte dieser Schritt sehr zeitnah umgesetzt werden. Durch eine aktive Rolle des bayerischen Gesundheitsministeriums in der Krankenhausbedarfsplanung des Landes könnten finanzielle Ressourcen effizienter auf Landes- und kommunaler Ebene eingesetzt werden.

Seit langem fordert Hollnberger auch eine vollständige Kostenübernahme für bauliche Maßnahmen. „Wenn ein Neubau 100 Millionen Euro kostet, bekommen Sie in Bayern zwar eine stattliche Förderung von 70 bis 80 Prozent, aber der Träger, bei uns die Stadt Amberg, bleibt immer noch auf 20 bis 30 Millionen Euro sitzen.“ Die Stadt Amberg mit ihren 45.000 Einwohnern versorge einen Einzugsbereich von 250.000 Einwohnern – mit den Finanzen einer Kommune.

Deshalb bin ich der Auffassung, dass der Freistaat das zu 100 Prozent finanzieren sollte wie in Österreich.

Dr. med. Hollnberger

Leitplanken für die künftigen Leistungsangebote

Positiv bewertet Hollnberger im 7-Punkte-Plan auch die geforderten Leitplanken für die künftigen Leistungsangebote in besonders wichtigen Bereichen wie der Notfallversorgung und der Geburtshilfe sowie die Ankündigung, den Bedarf des Rettungsdienstes einschließlich Luftrettung an die veränderten Strukturen zupassen. Auch den möglichen Verzicht auf Rückforderungen von Fördermitteln bei Nutzungsänderungen sehe man als Pluspunkt.

„Die Kliniken der Region haben sich bereits auf den Weg gemacht, ein Strukturgutachten erstellen zu lassen. Ziel ist es Möglichkeiten für eine langfristige sinnvolle Versorgungsstruktur zu erarbeiten, die auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt“, erklärt Hollnberger. „Das muss aber auf regionaler Ebene entwickelt werden und muss auch die Rettungsdienststrukturen berücksichtigen.

Für die Ambulantisierung brauche ich die entsprechende Luft- oder auch bodengestützte Rettung – in Dänemark wurde das vorbildlich umgesetzt.

Dr. med. Hollnberger

Komplizierter „Grouper“?

Besonders kritisch sehen die Amberger Chefärzte auch deshalb die aktuelle Ausgestaltung des sogenannten Leistungsgruppen-Groupers, da die Zuordnung von Patienten zu den Leistungsgruppen, für die Qualitätsanforderungen definiert sind, meist nicht nach medizinischen Kriterien erfolge. Bestehende Parallelstrukturen müssten zugunsten einer effektiveren und qualitativ hochwertigen Versorgung abgebaut werden, um Kostenträger und vor allem Krankenhausträger zu entlasten.

Lauterbachs Ansatz, die Qualität der Versorgung in den Fokus zu nehmen, halte er zwar für sinnvoll. „Aber nicht im Hauruckverfahren.“ Das führe zu Verwerfungen. „Der Grouper wurde so gemacht, dass bei jedem Krankenhaus unterschiedliche Ergebnisse rauskommen – man muss auf alle Fälle nachbessern.“ Ginge es nach Hollnberger, würde man ohnehin einen anderen Ansatz verfolgen:

Man könnte auch die Häuser, die lediglich fünf Prozent der Patienten versorgen, schrittweise aus dem System nehmen. Verfolgt man diesen Ansatz über drei Jahre, so würde sich ein Anteil von 15 Prozent Versorgung schrittweise umverteilen.

Dr. med. Hollnberger

Copy-Paste-Fehler im Hauruck-Verfahren

In der onkologischen Chirurgie gehe man diesen Weg, allerdings auf Bundesebene: „Was wieder zu anderen Problemen führt, wie dass ganze Regionen gegebenenfalls nicht mehr versorgt werden.“ Das müsse man auf Landesebene regeln. So könne man in den betroffenen Regionen wenigstens einen großen Player beibehalten. Beispiel Geriatrie: „Die dürften nach dem Gesetz nur noch Kliniken mit einem geriatrischen Neurologen anbieten.“ So einen gebe es aber in vielen deutschen Häusern in nicht. „Da ist ein Copy-Paste-Fehler mit übernommen worden, der steht jetzt aber so im Gesetz drin.“

Das zeige einmal mehr, dass man solche Entscheidungen im Hauruck-Verfahren getroffen habe und erst im Nachhinein sehe, was man damit angerichtet hat. „Man sollte eben vorher mehr miteinander reden und die Reform durch eine aktive Gestaltungumsetzen.“ Man brauche pragmatische, keine theoretischen Lösungen. Stattdessen würde die vorgesehene Kontrolle der Leistungsgruppen durch den medizinischen Dienst ein zusätzliches Bürokratiemonster erschaffen.

Krankenhausreform in Gefahr: Tirschenreuth geht eigenen Weg

Tirschenreuth. Fast keine Woche, ohne große Veranstaltung mit Krankenhaus-Bezug. Am Mittwochabend tagte die Arbeitsgruppe Gesundheitsversorgung. Trotz aller Unsicherheit nach dem Ampel-Aus: Landrat Roland Grillmeier will die Gesundheitsregion dennoch fit machen für die Zukunft.

Patientenversorgung statt Dokumentationswahnsinn

Hollnberger beschäftige bereits eine Reihe von Mitarbeitern, die keine Patientenversorgung mehr leisteten, sondern nur noch MD-Prüfungen vorbereiten und begleiten. Wenn man in diesem Prozess etwas auch nur formal vergesse, werde es schnell teuer. Es gebe 16 sanktionsbewehrte Meldepflichten für Kliniken. In einer Schlaganfall-Einheit etwa sei ein Arzt in Weiterbildung zwingend vorgeschrieben. Das sei einfacher gefordert als umgesetzt, weil man ohnehin nur mit einem hohen Anteil ausländischer Ärzte über die Runden komme.

„Die bekommen aber erst einmal nur eine sogenannte §10-Erlaubnis, um praktizieren zu können.“ Solange der diese habe, werde er in dieser Zeit nicht als Arzt in Weiterbildung betrachtet. „Wenn dann in einer Schicht ein Arzt in Weiterbildung ausfällt, wird die ganze Schicht nicht mehr bezahlt.“ Man versuche über solche Interpretationen die Vorgaben mit spitzem Bleistift zum Schaden des Klinikums auszulegen.

Auch die Kassen ersticken in Bürokratie

„Ich habe eine Kollegin, die drei Jahre bei uns war“, schildert Hollnberger die unfreiwillige Verschärfung des Ärztemangels, „die hatte die ganze keine Zeit keine Weiterbildung bekommen.“ Erst jetzt habe sie einen Termin für in zwei Jahren bekommen und müsse dann nochmal eine Facharztausbildung machen, die sieben Jahre dauert. Auf diese Weise bekomme man kein vernünftiges Versorgungsniveau mehr hin.

„Der Medizinische Dienst spart dadurch den Kassen Geld, auch wenn die Kliniken die Leistungen korrekt erbracht haben“, kritisiert Hollnberger. Die wirtschaftliche Lage werde dadurch immer kritischer, und man finde auch immer schwerer Ärzte fürs Krankenhaus. Wobei er auch die Lage der Krankenkassen versteht: „Auf lokaler Ebene haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit“, lobt er die regionale AOK.

Die Kassen sind auch in einer schwierigen Lage. Auch sie werden mit Bürokratie erstickt. Deshalb schauen auch sie, Geld zu sparen, wo immer es geht.

Dr. med. Hollnberger

Schwarzer Peter immer beim anderen

„Allein die Beantragung in der ambulant spezialärztlichen Versorgung in Multipler Sklerose ist so was von aufwändig, dass wir ständig Anfragen bekommen, wie wir das machen.“ Man müsse für jeden Doktor sämtliche Fortbildungen und jede Änderung dokumentieren und in Kopien mitschicken. „Ich bin in der Pflicht, Bescheinigungen zu schreiben, dass Chefärzte dieses Kriterium erfüllen.“

Jeder wolle sich nur noch absichern. „Jeder Gesetzestext wird aufgrund möglicher Haftungsfolgen auf Punkt und Komma befolgt, es gibt keine Handlungsspielräume.“ Jeder versuche sich so abzusichern, dass der Schwarze Peter im Zweifel beim anderen sei. Dazu noch der Datenschutz, der dazu führe, dass man alles auf Papier ausdrucken, und dann wieder einscannen und hochladen müsse.

Wenn wir uns aus diesem Hamsterrad befreien wollen, muss jeder mehr Eigenverantwortung übernehmen.

Dr. med. Hollnberger

Offener Brief der Klinikchefärzte in Auszügen

„Sehr geehrter Herr Ministerpräsident MdL Dr. Markus Söder, sehr geehrter Herr CSU-Fraktionsvorsitzender MdL Klaus Holetschek, sehr geehrte Frau Gesundheitsministerin MdL Judith Gerlach, sehr geehrter Herr MdL Bernhard Seidenath, sehr geehrter Herr MdL Dr. Harald Schwartz,

wir leben in herausfordernden Zeiten. Viele Bürger erkennen, dass seit langem bestehende Probleme bisher nicht gelöst wurden und wenden sich von den etablierten, demokratischen Parteien ab. Politik sollte wieder stärker Verantwortung übernehmen und verbindlich und langfristig handeln, um das verloren gegangene Vertrauen seiner Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen.

Ein zentrales Thema, das gerade der Bevölkerung sehr am Herzen liegt, ist die Gesundheitsversorgung und insbesondere die Sicherung regionaler Strukturen. Hier steht die gerade beschlossene Krankenhausreform besonders in der Diskussion. Obwohl die Länder die Planungshoheit für die Krankenhäuser haben, wurde jetzt auf Bundesebene ein Gesetz (KHVVG) verabschiedet, dass erhebliche Auswirkungen auf die Krankenhausstruktur in den Ländern haben wird.

Dies ist vor allem auch dem Umstand geschuldet, dass die Länder ihre bisherigen Spielräume in der Krankenhausplanung in den letzten Jahren und Jahrzehnten nur unzureichend und zu passiv genutzt haben. Das bisher einzige Bundesland, das hier aus unserer Sicht vorbildlich der Bundesgesetzgebung vorausgegangen ist, ist Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat aktiv und steuernd auf die Krankenhausplanung eingewirkt, um für sein Bundesland effiziente Strukturen in der Gesundheitsversorgung zu erreichen und ineffiziente Parallelstrukturen abzubauen. Diesem positiven Beispiel sollten wir auch in Bayern folgen.

[…] Die Forderung regionaler Strukturgutachten ist aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Schritt zur zwingend erforderlichen Bestandsaufnahme. Seine Ausgestaltung sehen wir Ärzte ohne klare Richtlinien sehr kritisch. Weshalb möchte hier das bayerische Staatsministerium für Gesundheitspflege und Prävention nur eine höchstens moderierende Rolle wahrnehmen?

Wir sind der Ansicht, dass die Politik hier aktiv die regionalen Dialoge steuern muss. Auch Lösungen, die bisher nicht denkbar waren, müssen zugunsten einer effektiven und effizienten Patientenversorgung in den Regionen durchdacht und umgesetzt werden. […]

Denn letztlich geht es doch darum: die Bürgerinnen und Bürger, unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen und ihnen eine optimale, ausnahmslos hochwertige und nur diesem Ziel verpflichtete Medizin anzubieten. Dies gelingt nur mit hochqualifizierter Medizin in Zentren und mit der Sicherstellung der ärztlichen Ausbildung in der Region.

Regional birgt das Interessenskonflikte. Wenn hier keine unmittelbare politische Steuerung stattfindet, werden kannibalisierende Parallelstrukturen weiterbestehen. Darunter leiden zuallererst unsere Patienten und langfristig die Versorgung der gesamten Bevölkerung. Als verantwortliche Institution muss hier das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention eine aktive Rolle übernehmen. […]

Wir Ärzte sind jederzeit bereit, uns aktiv in die Erstellung von regionalen Versorgungskonzepten auch über die eigene Trägerebene hinaus einzubringen, um Synergien in der Region für die Patientenversorgung zu erreichen. […]

Die Landesregierung muss auch die Krankenhausträger durch eine auskömmliche Finanzierung in die Lage versetzen, die Versorgung der Bevölkerung langfristig sicherzustellen. Am Beispiel unseres Trägers, der Stadt Amberg, die mit Ihren ca. 45.000 Einwohnern ein Klinikum mit einem Versorgungsumfang für ca. 250.000 Einwohnern neben der Grund- und zum großen Teil auch in der Schwerpunkt-/Maximalversorgung finanziert, wird schnell deutlich, dass die Grenzen der Belastbarkeit in der aktuellen Situation überschritten sind. […]

Die Chefärztinnen und Chefärzte des Klinikums St. Marien Amberg stehen Ihnen mit ihrem Ärztlichen Direktor jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihnen unser Konzept für eine hohe Versorgungssicherheit unserer Patienten auch bei komplexen Erkrankungen in der Region vorzustellen. Gerade in ländlichen Regionen müssen wir alle einen aktiven Beitrag leisten, um die medizinische Versorgung auf einem hohen medizinischen Level vor Ort aufrechtzuerhalten.

Eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung ist in der Region ein wesentlicher Baustein, um Betriebe anzusiedeln und die Bevölkerung langfristig in diesen Regionen zu halten. Lassen Sie uns die Zukunft der Gesundheitsversorgung in den ländlichen Regionen gemeinsam gestalten. Wir Ärzte sind dafür bereit!

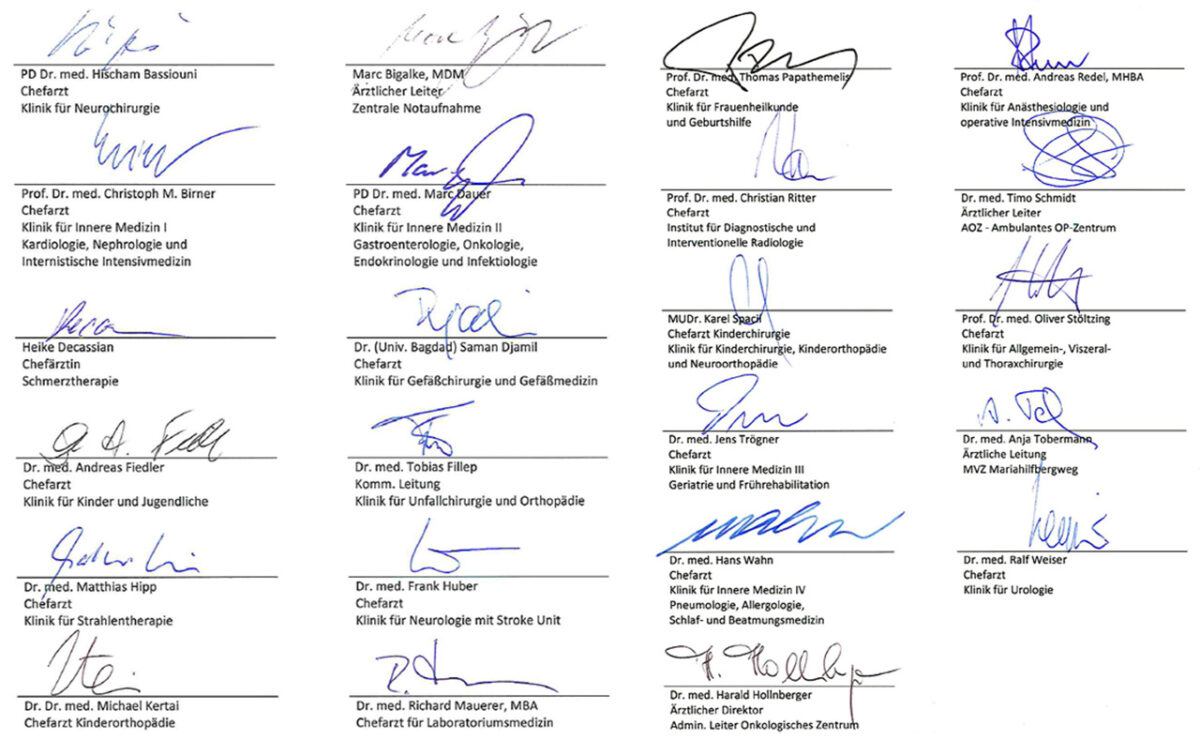

Mit vorzüglicher Hochachtung“ Unterschrift der 22 Chefärzte und des Klinik-Direktors

Jobbörse

Jobbörse

Events

Events

Mediathek

Mediathek

Suche

Suche

Login

Login